持续破内卷,向“智”而生:推动新型储能与新一代信息技术深度融合,开展高效集成和智慧调控技术攻关。

持续破内卷,向“智”而生:推动新型储能与新一代信息技术深度融合,开展高效集成和智慧调控技术攻关。

©图源 / DALL·E

文 / 陈尘 编辑 / 杨倩

来源 / 储能严究院

储能严究院

在这里读懂储能

2025年2月10日,工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、商务部、市场监管总局、国家知识产权局、国家能源局、国家消防救援局等八部门联合印发实施《新型储能制造业高质量发展行动方案》。

《方案》明确,到2027年要使我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显,培育生态主导型企业3-5家,实现高端化、智能化、绿色化发展,对新型储能制造业的长期发展方向有清晰规划。

在产业布局方面,两度强调防止低水平重复建设,加强产业发展整体规划布局和运行监测,推动产业集群发展,提高资源配置和利用效率。

文件要求构建全生命周期安全技术体系,构建了包括本征安全、主动预警、高效防护、安全应用等在内的多维度安全技术体系;明确热滥用和过充电不起火、不爆炸,全生命周期安全水平加快提升。

值得注意的是,这份文件是首份支持构网型储能发展的国家级顶层文件,对构网型储能有多方面的利好:

鼓励新型储能以独立储能主体参与电力市场,加快推动构网型储能应用,提升新型储能对电力系统稳定运行支持能力,明确了构网型储能的应用场景与支持政策。

推动新型储能与新一代信息技术深度融合,开展高效集成和智慧调控技术攻关。构网型储能需要与电力系统实现高效协同运行,对集成和调控技术要求较高。这一政策导向将促使相关企业和科研机构加大对构网型储能集成和调控技术的研发投入,推动其技术创新和升级,提高系统性能和可靠性。

鼓励发展智能化能量管理技术。构网型储能系统作为新型储能的重要组成部分,将受益于智能化技术的应用。通过引入智能传感器、智能控制系统等技术,构网型储能系统能够实现对电力系统的实时监测和精准控制,提高系统的响应速度和调节精度,实现基于指令跟踪、平滑出力等多种模式的调度策略优化技术、多设备协同优化控制,更好地适应电力系统的需求变化。

文件还强调引导优化供需关系,推动产业链上下游企业加强供需对接,形成协同联动机制。构网型储能的发展需要电池制造商、电力设备供应商、系统集成商、电网企业等多方参与。这一政策将促进相关企业之间的合作与协同发展,共同推动构网型储能产业的发展壮大。

在拓展多元应用空间方面 ,构网型储能将在电源和电网侧储能、以及用户侧储能找到用武之地:

文件鼓励探索火电合理配置新型储能,支持开展新型储能配合调峰、调频等多场景应用,以及在新能源富集地区利用新型储能支撑可再生能源大规模消纳等。构网型储能具有调节能力强、响应速度快等特点,适用于电源侧和电网侧的多种应用场景,如火电灵活性改造、新能源并网消纳、电网调频调压等。这些应用场景的拓展将为构网型储能创造更广阔的市场空间。

新政还提到推动新型储能技术产品在工业、交通、通信基站等用户侧的多元应用,鼓励构建微型离网储能系统。构网型储能可以与分布式能源、微电网等相结合,为用户提供可靠的电力供应和能源管理服务,进一步扩大其应用范围和市场潜力。

事实上,构网型储能作为一种新兴的储能技术,在电力系统中的重要性日益凸显。

构网型储能,是指储能系统以虚拟同步机(VSG)或同步电源的方式接入电网,具备传统同步发电机的惯性、阻尼特性和一次调频、二次调频、无功电压支撑等功能,能够为电网提供类似于同步发电机的支撑作用,对电力系统的稳定运行和新能源消纳具有重要意义。

构网型储能技术涉及到电力电子、控制工程、能源管理等多个领域,目前相关研究主要集中在提高储能系统的功率密度、能量转换效率、控制精度以及降低成本等方面。

在全球范围内,已经有一些构网型储能的示范项目投入运行。例如,海外一些电力市场相对成熟的国家在电网调频、新能源并网等场景中应用了构网型储能系统,取得了良好收益。在国内,也有部分电网企业、新能源企业等开展了构网型储能的试点项目,为后续的大规模应用积累了经验。

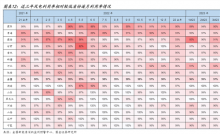

不过,目前构网型储能在全球储能市场中的渗透率还相对较低。据市场研究机构的数据显示,传统储能技术如抽水蓄能仍占据主导地位,而构网型储能等新型储能技术的市场份额较小。

随着新能源发电的大规模接入以及电力系统对灵活性调节能力的需求增加,构网型储能的渗透率将逐步提升。

原文标题 : “构网”时代开启!首份顶层纲领剑指储能生态重构